���l������w�b�n�d�u�����E���Ԋ����X�N�}�l�W�����g�v

��S��V���|�W�E���u�����\�Ȑ��Ԋ��ۑS�Ɍ����āv

���ԃ��X�N�A�Z�X�����g��@�Ƃ��̓K�p��

���c�T�V�i���l������w��w�@ ������@�j

1. ���ԃ��X�N�Ƃ�

2. ��Ŋ뜜�A���̔����ƃ��X�N�A�Z�X�����g

3. �G�]�V�J�ی�Ǘ��v��

4. ���X�N�}�l�W�����g�葱���̗���

1. ���ԃ��X�N�Ƃ�

�@

�@�{�v���O�����ł́A���ԃ��X�N�𑽗l�ɒ�`���A���܂��܂Ȋ�������I�ɑ����邱�Ƃ�ڎw���B���R�ی�Ŏ��ׂ������̑Ώۂ́A�傫�������B��͐������l������邱�Ƃł���A�n������37���N�̗��j�ɂ��|���Ă��������̑��l������邱�Ƃł���B����͎���ł����邾���łȂ��A�e�n��Ɉێ�����Ă����`�I�ȑ��l������邱�Ƃł���A����ɐ��Ԍn�̑��l������邱�Ƃ��d�������B������Ή�����Ύ퐔�������邩������Ȃ����A�����ɂ͌ŗL�̎�Ɛ��Ԍn������A�i���̗��j�������Ă���B

�@������͐��Ԍn�̋@�\����邱�Ƃł���B�l�Ԃ͎��R�̌b�݂Ȃ��ł͐����Ă����Ȃ��B�H���␅�A����ɂ��܂��܂Ȏ����Ԍn���玝���I�ɗ��p�������Ă���B�����͎��ȑ��B����Đ��Y�����ł���A���l���Ȃ���A�����I�ɗ��p�������邱�Ƃ��ł���B�܂��A���Ԍn�̕����z��ʂ��Ċ�������B���̂悤�Ȏ��R�̌b�݂́A���Ԍn����̃T�[�r�X�ƍl�����Ă���B

�@����j�Ă��A�����ɐ��Ԍn���Ȃ��Ȃ�킯�ł͂Ȃ��A���������݂����������A�ʂ̐��Ԍn�̏�Ԃɕς��B��X�́A������l�H�I�ɍ����ł��Ȃ��̂Ɠ������A�b�ݖL���Ŏ����\�Ȑ��Ԍn��l�H�I�ɍ�邱�Ƃɐ������Ă��Ȃ��B���������āA�����̐��Ԍn��ۑS���邱�Ƃ������_�ōł��m���Ɏ��R�̌b�݂������I�ɗ��p���邽�߂̕��@�ƍl������B

�@�������l���̕ی삷�邱�Ƃ́A���̂Ƃ��Đ��Ԍn�@�\�̈ێ��̏�ł��L���ƍl�����Ă��邪�A���̈��ʊW�͕K���������m�ł͂Ȃ��B���Ƃ��A�����Ŋ뜜�����邱�Ƃ����Ԍn�@�\�̈ێ��Ɍq���邩�ǂ����́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A������������Ă��Ȃ��B���l���Ɛ��Ԍn�@�\�̑��֊W�ɂ��ẮA���݂Ȃ������Ԋw�ɂ������b�I�Ȍ����ۑ�̈�ł���B

�@�܂��A���R�̉��l�͒P�Ɏ����Ƃ��Ẳ��l�A��L�̐��Ԍn�T�[�r�X�Ƃ��Ẳ��l�����łȂ��A�������p�ł���\���i�I�v�V�������l�j�A����ɕ������Z�������炷�悤�ȉ��K�������l�Ƃ݂Ȃ����B�܂��A�������Ȃǂɂ����ẮA�쐶�����ُ̈킪�A�l�̌��N�ɑ��鈫�e���̗\���ɂȂ�Ƃ������ʂ�����B

�@������ɂ��Ă��A���ԃ��X�N�̓����́A�����]������ۂɏؖ�����Ă��Ȃ��O���p���邱�Ƃɂ���D���Ƃ��A1990�N�O��̃o�u���i�C�̂���ɂ́A�y�n�J�����i�݁A�����̐�Ŋ뜜�A���̐���n���}���Ɏ���ꂽ�B����A���̌��������������邩�A�����邩���邩�͕s���ł���B�������A����̌������ɉ��炩�̑O���u���Ȃ��ƁA100�N��Ɋe�A������ł��郊�X�N�͕]���ł��Ȃ��B��q������ȁi2000�j�̐A�����b�h�f�[�^�u�b�N�ł́A�����̌������i�̊m�����z�j��������p������Ɖ��肵�ĕ]�����Ă���B

�@���̂悤�ɁA���ԃ��X�N�̃A�Z�X�����g��}�l�W�����g�ɂ͕K���s�m�������B�u���Ԍn����̌Q���]�܂����Ȃ���ԂɂȂ郊�X�N�v�����������邽�߂Ɂu�e�����q�v����͂��A���X�N�̑傫�����m���܂��̓����N���Œ�ʓI�ɕ]������̂����X�N�A�Z�X�����g�ł���B���̂悤�ɐ��ԃ��X�N�̃A�Z�X�����g�ɂ͕s�m���������A����ɂ����ėD�揇�ʂ����߂�ۂɏd�v�Ȏ肪����ƂȂ�B

�@�܂��A���Ԍn����̌Q������]�܂�����ԂɈێ��܂��͉����悤�Ƃ���ꍇ�A���Ȃ킿�A���X�N�Ɋ֘A�����v�Ȓ�ʓI�]���w�W�����鋖�e�͈͂Ɉێ��܂��͗U������悤�Ɂu�e�����q�v�𐧌䂷��u���X�N�}�l�W�����g�v�ɂ����Ă��A�}�l�W�����g�v�悪�m���ɖ]�݂ǂ���̌��ʂ��Ƃ͌���Ȃ��B���s����\�����o�債�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂悤�ȕs�m���������X�N�}�l�W�����g���ł��邾���m���ɍs�����߂ɂ́A�s�m���������炷���A�v����{����p���Ď��𑱂��A��ԕω��ɉ����ĕ����ύX���Ė]�܂�����ԂɗU�����邱�Ƃ��L���ł���B���̂悤�Ȏ��㒲�߂��Ƃ��Ȃ��}�l�W�����g���A�����I�Ǘ��Ƃ����B

�@���A���{�e�n�Ńj�z���W�J���唭�����Ă���B�V�J�͂��܂��܂ȐA�����a�Ƃ��邽�߁A�����̐A�����V�J�H�Q�ɂ���ł̊�@�ɕm���Ă���B�܂��A�_�n�ɐN�����A�X�т̎�����͂��A�_�ыƔ�Q���������B�k�C���ł́A�j�z���W�J�̈���ł���G�]�V�J�̌̐����߂��s���ɂ�����A���X�N�}�l�W�����g�̍l�����b�ی�s���Ɏ����ꂽ�B��q�̌̐��ϓ��̐������f���ł́A�G�]�V�J�̌̐���1993�N������5%����50%�̊ԂɗU������悤�ȊǗ��v��𗧂āA�O�N�̌̐��w���Ɋ�Â��ĕߊl���߂���Ǘ��v����A1998�N������{���Ă���B����́A1999�N�ɒ��b�ی�@���������ꂽ�ۂɐ݂���ꂽ�t�B�[�h�o�b�N�Ǘ��������ꂽ����v�搧�x�̐�삯�ƂȂ����B

�@�{�u���ł́A�����̎���������Ȃ���A���ԃ��X�N�}�l�W�����g�̗��_�ɂ��ďЉ��B

2. ��Ŋ뜜�A���̔����ƃ��X�N�A�Z�X�����g

�@����͐����̒a���ȗ��A�U��ڂ̑�ʐ�ł̎���Ƃ�����B�������l�����}���Ɏ����Ă���Ƃ�����@������A���ێ��R�ی�A���iIUCN�j�ł́A��Ŋ뜜��̖ژ^�i���b�h�f�[�^�u�b�N�j����i�߁A�e�����{�⎩���̂Ȃǂ�����ɏK���Ă����B1992�N�ɍ̑����ꂽ�������l�����ł́A�����\�ȊJ���Ɛ������l���ۑS�̒��a���������Ă���B�܂��A��ł̋���Ɋւ���Ȋw�I�Ɋ��S�ȏ؋��������Ȃ��Ă��A��x��ɂȂ�O�ɑ�𗧂Ă�K�v�����w�E����Ă���B����́A�\�h�����ƌĂ��B

�@1994�N�ɁAIUCN�͐�Ŋ뜜��̔�����傫�����߁A���C�̓��A�����ׂĂɋ��ʂ�5�̒�ʓI�Ȋ��݂����i�\1�j�B����́A1990�N��ɔ��W�����ۑS���Ԋw�̊�b���_�f�������̂ł���A�������i�A�j�A������ʐρi�B�j�A�̐��i�D�j�̂ق��A��Ń��X�N�ɂ��E���܂�ł���B

�@���ׂĂ̐�Ŋ뜜��ɂ��āA��Ń��X�N���]���ł���킯�ł͂Ȃ��B���X�N�A�Z�X�����g�ɂ́A�������i����т��̔N�ϓ��j�ƌ̐��i����т��̋�ԕ��z�j�̏�������Ȃ��B�����̏������Ƃɐ�Ń��X�N��]������u�̌Q�����\�����́v�Ƃ��������I��@�����B�������A���ۂ̐�Ŋ뜜��ŁA�����̃f�[�^���\����������̂͂����킸���ł���B���̂��߁A�̐��A�������A�ʐςȂǂ̌���ꂽ���ł����̊�Ŕ���ł���悤�ɒ�߂��Ă���B

�\�PI�@UCN(2001)�̐�Ŋ뜜��̔����̊T�v

|

�

|

�[���Ȋ�@(CR)

|

��@(EN)

|

��}(VU)

|

|

A �̐�������

|

>80%/10�N3����

|

>50%/10�N3����

|

>30%/10�N3����

|

|

B1�����楥�

|

<10km2

|

<500km2

|

<2000km2

|

|

B2���z�楥�*

|

<100km2

|

<5000km2

|

<20000km2

|

|

C ���n�̐��{������

|

<250����25%/3�N1����̌���

|

<2500����20%/5�N2����̌���

|

<10000����10%/10�N3����̌���

|

|

D1 ���n�̐�

|

<50

|

<250

|

<1000

|

|

E ����X�N

|

10�N��3������50%�ȏ�

|

20�N��5������20%�ȏ�

|

100�N���10���ȏ�

|

�@�������A�̐����������̂ǂ��炩�Ŕ��肷�邽�߁A���������傫����͌̐��������Ă���Ŋ뜜��Ɍf�ڂ����B�~�i�~�}�O�������̓T�^�ł���B

�@���{�̐�Ŋ뜜�A���̔���́A���ފw�҂���400���̒������Ɉ˗����A�S����4000���̖�10km�l����1/25000�n�}��P�ʂɁA�ǂ̒n�}�ɂǂ̎킪�ǂ̒��x���āA�ߋ�10�N�Ԃɂǂ̒��x�����Ă��邩����蒲�������B���̃f�[�^����S���̑��̐����T�Z���A���������z�����߁A�ߋ�10�N�Ԃ̌��������z������������Ɖ��肵�ď����̌�����\�������B�������āA���ȕւȕ��@�ŏ����̐�Ń��X�N�ƌ̐��\�����s���A��Ŋ뜜��肵���B���ʂɉ��������X�N�A�Z�X�����g���s�������߁A��͂�̐��������������̍����A�J�}�c�̂悤�Ȏ�́A��Ŋ뜜��Ƃ͔��肳��Ȃ��B���̓_��IUCN����������I�ƍl������B

�@�䂪COE�̖ڎw�����X�N�A�Z�X�����g��@�́A�\1�̊E�̂悤�Ȑ�Ŋm���ɂ��]�������łȂ��A�T�̊���ׂĂŐ�Ŋ뜜��̔�����s���悤�ȁA�����I�Ȏ�@�ł���B������ʓI�q�ϓI�ɍs�����߂ɁA�̐��A���z�ʐρA�������Ȃǂ̕����̕]���w�W�i����G���h�|�C���g�j�ɂ���āA�@����ꂽ���ł�������1��Ƒ�2��̉ߌ�A���Ȃ킿���ꂼ�����̂�K�v�̂Ȃ����̂̑���̂���Ƒ���̂�ׂ����̂̑���̂�Ȃ����̑o�������炵�A�A�����W�߂�قǍ����I�Ȕ��肪�\�ɂȂ�A�B�m���_�I���X�N�]���Ɛ������̍�������ʓI�ȃ��X�N�A�Z�X�����g��@�����B

�@�Ȃ��A���̐�Ń��X�N�����v�ł���A�J���s�ׂȂǂɂ���Ŋ뜜��ɗ^����e�����ʓI�ɕ]�����A�����I�ȉe���ጸ�̂��߂̐������s�����Ƃ��ł���B�{�u���ł͈��m�������e���]���ɂ�����K�p������Љ��B

�@����ɁA���z��̌����X�����n�����Ƃ��ďW�v����Ă���W�����A���ނȂǂɂ����̂悤�Ȕ��������p�����@���Љ��B

3. �G�]�V�J�ی�Ǘ��v��

�@�k�C���̃G�]�V�J�͑�^�M�������ɂ�������炸�A��2�N�ŏo�Y���n�߁A���N�ɐB����B�A���H�����a��͍L�����p�ł���B���̂��߁A�N15-20%���x�A�̐��������Ă����Ɛ��肳��Ă���B

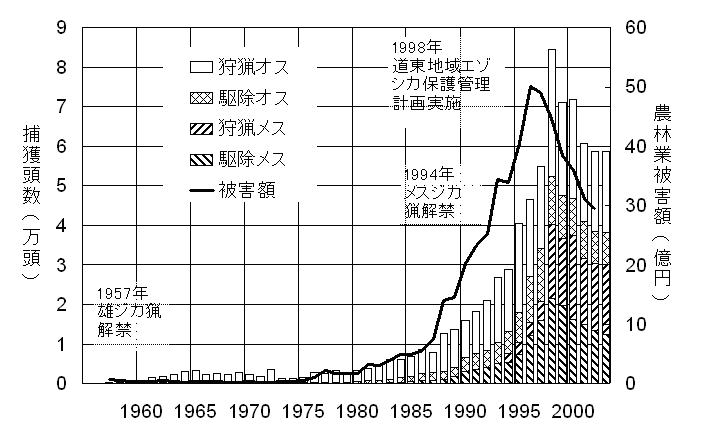

�}1�@�k�C���ł̃G�]�V�J�̕ߊl�����Ɣ_�ыƔ�Q�z

�i�k�C�����������������j

�@�G�]�V�J�͖�������ɂ͔N10�����ȏ�ߊl���A�����Ȃǂ̗L�����p��}���Ă������オ�������B����������ɂ���ʎ�������A�̐��͌������A���炭�֗[�u�Ȃǂɂ��ی삳��Ă����B�������A���̔����I�قǂ͋}���ɑ������A�}1�Ɏ����悤�ɕߊl���A�_�ыƔ�Q�z�Ƃ��ɑ������Ă������B���̑��������܂����̂́A1998�N�ɕی�Ǘ��v�悪���{����A���Ɏ��W�J�̕ߊl������啝�ɑ��₵�Ă���ł���B

�@�G�]�V�J�̍ő�̌Q�ł��鈢���̌Q�̌̐��́A7.6�|16.4�����i1993�N�����j�Ɛ��肳��Ă����B�������A����͂��܂��܂Ȗ����̑O��Ɋ�Â�����l�ł���A�s�m�����������B�����ŁA��ΐ��łȂ��A1993�N�����̌̐���100�Ƃ��A���̔�����50�ȉ���ڎw�����Ύw���ɂ��Ǘ��v�悪���Ă�ꂽ�B�k�C���ł́A�S�s�����ŔN1��A��ԓ��H�ォ��ώ@�����̐������Ă���B���̊ώ@������̐��̑����𐄒肷�邱�Ƃ��ł��邪�A��ΐ��͂킩��Ȃ��B����ǂ��A���Y�ʂ̕ߊl���Ƒ��Ό̐��̌o�N�ω�����ю��R�������̐���l����A���悻�̐�ΐ��𐄒肷�邱�Ƃ��ł���B���̌��ʁA1993�N�����̌̐��͖�20�����ł��邱�Ƃ��킩���Ă����B���̂悤�ɁA�����̑O���p���ĊǗ��v��𗧂āA�p���Ď���ʂ��Ă��̑O���������B����������I�w�K�Ƃ����A�����I�Ǘ��̍\���v�f�ł���B

�@���R�������ɂ��s�m����������B�܂��A���������ɂ���ʎ��̂悤�Ȏ��R�ϓ����l������B�������l�����A�̐���K�������Ɉێ�����ɂ́A�K��������1993�N��5�|50���Ɉێ����A�ŋߔN�̌̐��w���ɉ����ĕߊl���߂���t�B�[�h�o�b�N������s���Ă���B�t�B�[�h�o�b�N����������I�Ǘ��̍\���v�f�ł���B���ݗp���Ă��鎩�R�������Ȃǂ̑O��ł́A���̊Ǘ��v���100�N��܂Ō̐���5-50%�Ɉێ�����A�������唭�����h�����Ƃ��ł���m���͖�95%�Ǝ��Z����Ă���B���Ȃ킿�A���s����m�����Ȃ�5%���x����B���s����m�������炷���߂ɂ́A�̐��̐��萸�x�ȂǁA�s�m���������炷�K�v������B�܂��A���ݗp���Ă���O�������Ƃ͌��炸�A�z��O�̎��s�̌��������邩������Ȃ��B���ہA�G�]�V�J�ی�Ǘ��v��ł́A��ɗp�������e���V�J�̎��[��H�ׂ�Ȗҋׂɒ~�ς��A���N10�H�ȏ�̃I�I���V�A�I�W�����V�������łŎ���ł���̂���������Ă���B���e�̎g�p�֎~�Ƃ����V���ȑ�𔗂�ꂽ�B

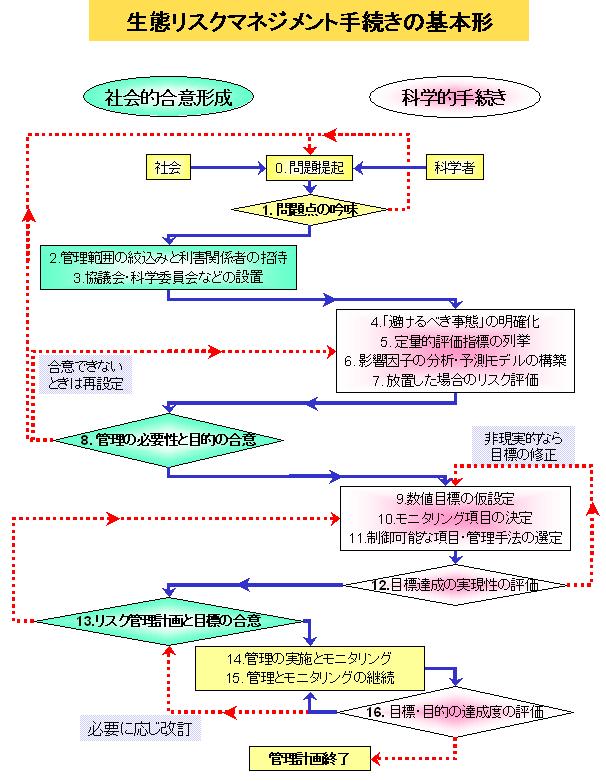

4. ���X�N�}�l�W�����g�葱���̗���

�@�����E���Ԋ����X�N�}�l�W�����g�̕��@�́C����������X�N�}�l�W�����g�̕��@�ƁC���Ԍn�}�l�W�����g�̕��@�������ƂɂȂ�D���Ȃ킿�C�ȉ��̂悤�Ȏ菇�ɂȂ�ł��낤�i�}�Q�j�D����͂����܂Ŋ�{�`�ł���A���ۂ̏ɉ����āA���X�N�}�l�W�����g�͏_��Ɍv�悳��A���{�����B�m�����Ă���̂́A���Ɂu���ׂ��Ώۂ̉Ȋw�I�����v�A�u��ʓI�]���w�W�̗v����сu�e�����q�̕��́E���f���\�z�v�Ƃ������X�N�A�Z�X�����g�̈�A�̎菇�ł���A���ɕK�v���ƖړI�̍��ӁA�}�l�W�����g�v��Ɛ��l�ڕW�̍��ӂƂ������Ȃ��Ƃ��Q�̒i�K�ŗ��Q�W�҂ɂ��Љ�I���ӂ邱�Ƃł���A��O�Ƀ}�l�W�����g�����{���A���j�^�����O���ʂ����Čv��������������I�Ȏ葱�����܂ނ��Ƃł���B���̂����A�{�u���ł́A���X�N�A�Z�X�����g�̕����ɂ��Đ�������B

�@���X�N�}�l�W�����g�����{����ꍇ�A���̎��ƂŎ��ׂ��Ώۂ́A�Љ�I�v���݂̂��猈�߂�����̂ł͂Ȃ��B���Ƃ��V�J�����������Ĕ��̔_�앨��H�ׁA�X�т̎��̎�����Ȃǂ̔�Q���o��Ƃ��A�Љ�I�ɂ͔_�ыƔ�Q�����ɂȂ�B�����A�V�J�͐��Ԍn�̈���ł���A�P�ɋ쏜����悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�Ȋw�҂Ȃ�тɈ�ʎs�����܂߂āA�N���Ă���Љ�I���̔w�i�𖾂炩�ɂ��A������炽������̕��Q�𖢑R�ɖh���A�����I�ȉ�������l����K�v������B���̂��߂ɂ́A���ׂ����ۂ��Ȋw�I�ɐ�������K�v������B���X�N���m���I�ɕ\������ꍇ�ɂ́A���ׂ����ۂ�������m�����ŕ]���ł���w�W�������鎖�ۂ̔����̗L�����q�ϓI�ɔ��f�ł���悤�Ɏ��ۂm�ɒ�`����K�v������B���̂Ƃ��̎��ׂ����ۂ�]���w�W�i�]���G���h�|�C���g�j�Ƃ����B

�@���̖ړI��B�����C���肵�����ɑΏ����邽�߁C���ׂ��Ώۂ̏�Ԃ������͊m���_�I���X�N���q�ϓI�ɕ]���ł���w�W�m�ɂ���D�u�������l���v���u���ׂ��Ώہv���Ƃ���A���Ƃ��I�I���V�̌̐��Ȃǂ̂悤�Ȓ�ʓI�ȕ]���w�W��ݒ肷��B�]���w�W�͈�Ƃ͌���Ȃ��D�ނ���C�z�肳��邳�܂��܂ȕ]���w�W����邱�Ƃɂ��C���O�ɂ��܂��܂ȑ���l�����邱�Ƃ��ł���B

�}�Q�@�����E���ԃ��X�N�}�l�W�����g�葱���̊�{�`�i�āj

�@���ׂ����ۂɊW�����ʓI�]���w�W�͂��܂��܂ȁu�e�����q�v�ɂ���ĕω�����B���̉e�����q�͂��C���̃}�l�W�����g���l����D���Ƃ��C�̌Q�̐�ł������炷���q�ɂ́C�����n���ρC���l�C�������C�O����N���Ȃǂ��l������D����ɁC���l�ɂ����ڂ��̐��������l�ΏۂƂ��鋙�Ƃ̂ق��C���̐�����ΏۂƂ������Ƃɂ�鍬�l�C���p�̂��̂Ƃ��ĊC��Ŏ̂Ă��铊���������I�ɗ���ł��邱�Ƃ�����D�����̉e�����q�ɂ��A�]���w�W���ǂ̂悤�ɕω����邩��\������B���̗\���ɂ́A�K���s�m�����������B�s�m�������l�������\���̂��߂̐������f�����\�z����A��ʓI�]���w�W�̏����ω���\���ł���B�������A�e�����q�ɂ́A�Ǘ���̂ɂ���Đ���ł�����́A�����ɂ͐��䍢��Ȃ��́A����s�\�Ȃ��̂�����B���X�N�}�l�W�����g�̂��߂ɂ́A��������ʂ���K�v������B

�@�������āA����Ƃ�Ȃ��i���u�����j�ꍇ�̃��X�N��]������B����ɂ��A��𗧂ĂȂ��ꍇ�Ɏ��ׂ����ۂɊ֘A�����v�Ȓ�ʓI�]���w�W���]�܂����Ȃ���ԂɂȂ郊�X�N��]������B�����̃��X�N�͗p����O��ƁA�����̗p���鐭��ɂ��ς��B�܂��A���̃��X�N���q�ϓI�Ɏ����A�}�l�W�����g�v����Љ�I�ɍ��ӂ���ۂ̊�{�F���Ƃ��Ē��邱�Ƃ��A���X�N�A�Z�X�����g�̏d�v�Ȏg���̈�ł���B