English Abstract PDF *�p��W ��P���Ăւ̈ӌ��Ɖ��@�i*�͍쐬���j

2005�N5��30���f�ځA �X�V (�ʍ����ʔЕz��]�҂ȂǁA�⍇����@���c�T�Vmatsuda

���p���@�@���{���Ԋw��Ԍn�Ǘ����ψ���(2005)���R�Đ����Ǝw�j�D�ۑS���Ԋw�����@10:

63-75

English Abstract PDF *�p��W ��P���Ăւ̈ӌ��Ɖ��@�i*�͍쐬���j

2005�N5��30���f�ځA �X�V (�ʍ����ʔЕz��]�҂ȂǁA�⍇����@���c�T�Vmatsuda![]() ynu.ac.jp)

ynu.ac.jp)

���{���Ԋw��Ԍn�Ǘ����ψ���

���c�T�V1�E��O��2�E�|��N�O3�E�g�c�P�v3�E���J�������q4�E������5�E�z�[�e�X�@�V���e�t�@��6�E�p��N�Y7�E���c���l8�E�_�c�[�s9�E�����^10�E����G�L11�E����G12�E���㋻��13�E���z�M�a14�E�������m15�E��������16�E���A(����)����6�E���A�~6�E�������K17�E���c���a18�E�����ގq19�E�����T�q20�E�c���T�q21�E���쌫��22�E�X��20�E�Óc�q23�E�h�J���Â�6

1���l������w��w�@������@�E2��B��w��w�@���w�����@�E3���s��w�h�Ќ������E3���R���ȑ�w�������w���E4����c��w�����o�ϊw���E5���Q��w�_�w�������_��E6������w��w�@�_�w�����Ȋw�����ȁE7�_�ˑ�w���w���E8������w�H�w���E9�k�C�������w���H�Z�E10���s��w��w�@�l�ԁE���w�����ȁE11������w�D���挤���Z���^�[�E12�k�C����w�k���������t�B�[���h�Ȋw�Z���^�[�E13���u�Б�w�H�w�����ȁE14�L����w�����Ȋw���E15�k�C����w��w�@�_�w�����ȁE16�L����w��w�@�������Ȋw�����ȁE17�M�B��w���w���E18������w��w�@�������������ȁE19�i���j�n�l���ٕҏW���E20�������������E21�X�ё��������������X�щȊw���E22������w�C�m�������E23��w���挗�Ȋw�����Z���^�[

�y���R�Đ����Ƃ̑Ώہz���R�Đ����Ƃɂ������ẮA�\�Ȍ���A���Ԍn���\������ȉ��̂��ׂĂ̗v�f��Ώۂɂ��ׂ��ł���B

1�@������Ɛ���A�����ꏊ

2�@�Q�W�\���Ǝ�ԊW

3�@���Ԍn�̋@�\

4�@���Ԍn�̌q����

5�@�l�Ǝ��R�Ƃ̎����I�Ȃ������

�y��{�F���̖��m���z���R�Đ����Ƃ��v�悷��ɂ������ẮA��̓I�Ȏ��Ƃɒ��肷��O�ɁA�ȉ��̍��ڂɂ��Ă悭�������A��{�F�������L���ׂ��ł���B

6�@�������Ɛ��Ԍn�̌�����Ȋw�I�ɔc�����A���Ƃ̕K�v������������@

7�@���u�����Ƃ��̏�����\�����A���Ƃ̍������ᖡ����

8�@���ԓI�A��ԓI�ȍL����╗�y���l�����āA�ۑS�A�Đ����ׂ����Ԍn�̎p�𖾂炩�ɂ���@

9�@���R�̑J�ڂ��ǂ̒��x�~�߂�ׂ�������������@

�y���R�Đ����Ƃ�i�߂邤���ł̌����z�@���R�Đ����Ƃ�i�߂邤���ł́A�ȉ��̏����������炷�ׂ��ł���B

10�@�n��̐�����ۑS����i�n�搫�ۑS�̌����j�@

11�@��̑��l����ۑS����i�푽�l���ۑS�̌����j�@

12�@��̈�`�I�ψِ��̕ۑS�ɏ\���ɔz������i�ψِ��ۑS�̌����j�@

13�@���R�̉͂��������A�l�דI���ς͕K�v�ŏ����ɂƂǂ߂�i�͊��p�̌����j�@

14�@���ƂɊւ�鑽����̌����҂���������i�����싦���̌����j�@

15 �`���I�ȋZ�p�╶���d����i�`�����d�̌����j�@

16 �ڕW�̎����\�����d������i�����\���̌����j

�y�����I�Ǘ��̎w�j�z�@���R�Đ����Ƃɂ����ẮA�s�m�����ɑΏ����邽�߁A�ȉ��̏����I�Ǘ��Ȃǂ̎�@�����p���ׂ��ł���B

17�@���Ƃ̓��������m�ۂ��A��R�҂ɂ��]�����s��

18�@�s�t�I�ȉe���ɔ����ė\�h������p����@

19�@�������ۂ��]���ł����̓I�ȖڕW���߂�@

20�@�����\���̕s�m�����̒��x�������@

21�@�Ǘ��v��ɗp�������������j�^�����O�Ō����A��ԕω��ɉ����ĕ����ς���@

22�@�p���������̌�肪���������ꍇ�A���~���܂߂đ��₩�ɐ�������@

�y���ӌ`���ƘA�g�̎w�j�z�@���R�Đ����Ƃ́A�ȉ��̂悤�Ȏ葱���Ƒ̐��ɂ���Đi�߂�ׂ��ł���B

23�@�Ȋw�҂��K�Ȗ������ʂ����@

24�@���R�Đ����Ƃ�S�����������Ă�

25�@�n��̑��l�Ȏ�̂̊Ԃő��݂ɐM���W��z���A���ӂ��͂���@

26�@���L�͂Ȋ��������g�݂Ƃ̘A�g���͂���@

��1�́@�{�w�j�̖ړI�ƍ\��

1�|1�@�{�w�j�̔w�i�ƖړI

1�|2�@�{�w�j�̍\��

1�|3�@�{�w�j�̉���

��2�́@���R�Đ����Ƃ̔w�i�A����Ǝ��R�Đ��̍l����

2�|1�@�V�������l�����Ɛ헪�Ǝ��R�Đ����i�@�����̔w�i

2�|2�@���R�Đ����i�@���ΏۂƂ���s��

2�|3�@���R�Đ����Ƃ̌���Ɩ��_

2�|4�@���R�Đ����Ƃɑ����{�F��

2�|5�@�Ȋw�I����Ɖ��l�ςɂ��ƂÂ����f

��3�́@���R�Đ����Ƃ̎��{�ɂ������čl�����ׂ��w�j

3�|1�@���R�Đ����Ƃ̑Ώ�

3�|2�@��{�F���̖��m��

3�|3�@���R�Đ����Ƃ�i�߂邤���ł̌���

3�|4�@�����I�Ǘ��̎w�j

3�|5�@���ӌ`���ƘA�g�̎w�j

��1���@�{�w�j�̖ړI�ƍ\��

1�|1�@�{�w�j�̔w�i�ƖړI

�@���R�Đ����i�@���A2003�N�i����15�N�j1��1�����{�s���ꂽ�B���̖@���́A�u���R�Đ��Ɋւ���{��𑍍��I�ɐ��i���A�����Đ����̑��l���̊m�ۂ�ʂ��Ď��R�Ƌ�������Љ�̎�����}��A���킹�Ēn�����̕ۑS�Ɋ�^���邱�Ƃ�ړI�v�Ƃ��Ă���B���̖@���ɂ����āA�u���R�Đ��v�Ƃ́A�u�ߋ��ɑ��Ȃ�ꂽ���Ԍn���̑��̎��R�������߂����Ƃ�ړI�Ƃ��āA�W�s���@�ցA�W�n�������c�́A�n��Z���A�����c�������@�l�A���R���Ɋւ����I�m����L����ғ��̒n��̑��l�Ȏ�̂��Q�����āA�͐�A�����A�����A����A���R�A���n�A�X�т��̑��̎��R����ۑS���A�Đ����A�Ⴕ���͑n�o���A���͂��̏�Ԃ��ێ��Ǘ����邱�Ɓv�ƒ�߂��Ă���B���̖@�����Đ��{�́A���R�Đ��Ɋւ���{��𑍍��I�ɐ��i���邽�߂̊�{���j�u���R�Đ���{���j�v��2003�N�i����15�N�j4��1���Ɍ��肵���B���R�Đ����i�@�́A���̎��R�Đ���{���j�̌�����Ė{�i�I�ɉ^�p���J�n���ꂽ�B���̌�A���ȁA�_�ѐ��Y�ȁA���y��ʏȋy�ъW�s���@�ւ���Ȃ鎩�R�Đ����i��c���ݒu����A�S���e�n�Ŏ��R�Đ����Ƃ����i����Ă���B���̖@���́A����n�������c�̂̌v��ɂ��̂ł͂Ȃ��A�n��̑��l�Ȏ�̂̔��ӂɂ�莩�R�Đ����Ƃ�i�߂邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��߂Ă���B�܂��A�K���������R�Đ����i�@�ɂ͊�Â����A�e�Ȃ̌ʖ@�Ɋ�Â����u���R�Đ����Ɓv���s���Ă���B�������A���R�Đ����Ƃ�i�߂��ł̗��_�I���@�_�I�w�j�͏\���Ɏ�����Ă͂��炸�A���R�Đ����Ƃ̌���ł͂��܂��܂Ȏ��s���낪�d�˂��Ă���B���R�Đ����Ƃ��A�V���Ȋ��j��ƂȂ邱�Ƃ��뜜���鐺���������B���̂悤�Ȍ���ɂ��݁A���Ԋw�̗��ꂩ��A���R�Đ����Ƃɂ����čl�����ׂ����������������A�w�j���Ƃ�܂Ƃ߂��B�Ȃ��A�����ł͎��R�Đ����i�@�Ɋ�Â����Ƃ�z�肵���w�j���q�ׂ邪�A���̓��e�̑����͓��l�ȖړI�������̎��Ƃɂ��𗧂��̂ƍl������B

1�|2�@�{�w�j�̍\��

�@�{�w�j�ł͂܂��A���R�Đ����Ƃ̔w�i�A����Ɓu���R�Đ��v�Ƃ͂ǂ������s�ׂȂ̂��ɂ��ĉ������B���̉���́A���̃Z�N�V��������\������Ă���B

�i1�j�V�������l�����Ɛ헪�Ǝ��R�Đ����i�@�����̔w�i

�i2�j���R�Đ����i�@���ΏۂƂ���s��

�i3�j���R�Đ����Ƃ̌���Ɩ��_

�i4�j���R�Đ����Ƃɑ����{�F��

�i5�j�Ȋw�I����Ɖ��l�ςɂ��ƂÂ����f

�@���ɁA���R�Đ����Ƃ̎��{�ɂ������čl�����ׂ��w�j�����B�����̎w�j�́A���̃Z�N�V��������\������Ă���B

�i1�j���R�Đ����Ƃ̑Ώ�

�i2�j��{�F���̖��m��

�i3�j���R�Đ����Ƃ�i�߂邤���ł̌���

�i4�j�����I�Ǘ��̎w�j

�i5�j���ӌ`���ƘA�g�̎w�j

�@�����̎w�j�𗝉����邤���ŁA�Ƃ��ɏd�v�Ȉȉ��̖��ɂ��āA�t�^�ɉ�����L����Ă���B

�i1�j�����������������Ԍn�Ɛ������l��

�i2�j���Ԍn�̈ێ��@�\

�i3�j�Ǘ��葱���̏d�v��

1-3�@�{�w�j�̉���

���{���Ԋw��Ԍn�Ǘ����ψ���ł́A�{�w�j�ɑ���ӌ����L�����A�K�v�ɉ����ĉ������s�Ȃ��B�܂��A�{�w�j�̊��p�ɖ𗧂Ă邽�߂ɁA�p�����Ȃǂ����\����B�Q�N��ɂ́A���ጤ���W���܂ށu���R�Đ��n���h�u�b�N�v�i����j���Ƃ�܂Ƃ߂�\��ł���B

��2���@���R�Đ����Ƃ̔w�i�A����Ǝ��R�Đ��̍l����

2�|1�@�V�������l�����Ɛ헪�Ǝ��R�Đ����i�@�����̔w�i

�@���R�̍Đ����邢�͕������Љ�I�ɒ��ڂ���Ă����w�i�ɂ́A�l�ׂɂ�鐶�����l���̋}���ȑr��������B���̌��ʁA�u�������l���̌����Ɛ��Ԍn�̐��オ�i�݁A�l�Ԑ����̊�Ղł���L���Ȏ��R�������Ȃ��Ă����v�Ƃ����F�����L�������B��������ȏ㎩�R��j�Ă͂����Ȃ��Ƃ����ӌ��́A����Ɏx�����L������B

�@���̂悤�ȔF����w�i�Ƃ��āA1992�N�̒n���T�~�b�g�i���A�n������c�j�̍ۂɐ������l���ۑS������A�e���Ő������l�����Ɛ헪�����肳�ꂽ�B

�@�������l�����́A�������l���̕ۑS�A���������̎����I���p�A����ш�`�����̗��p�ɂ���ē����闘�v�̌����ŕ����ȕ��z���������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B������ē��{�ł́A1995�N�ɐ������l�����Ɛ헪���A2002�N�ɐV�E�������l�����Ɛ헪�����肳�ꂽ�B�V�E�������l�����Ɛ헪�ɂ��A�@�J������I�ȗ��p�A�A�`���I�Ȕ_�Ƃ̐��ނ◢�R�A���n�A�X�тւ̎����̏k���A�P�ށA�B�O���N�����l�H���w�����ɂ�鉘�����A�������l���̊�@�������炵�Ă���Ƃ���Ă���B���̂悤�Ȋ�@�ɑ��A�V�E�������l�����Ɛ헪�́A�{��̊�{�����Ƃ��āA�u�ۑS�̋����v�u���R�Đ��v�u�����\�ȗ��p�v��3�_���f���Ă���B���R�Đ����i�@�́A�V�E�������l�����Ɛ헪�ɂ����邱�̂悤�ȔF����w�i�Ƃ��āA���@������A�{�s���ꂽ�B

2�|2�@���R�Đ����i�@���ΏۂƂ���s��

�@���R�Đ����i�@��2���ł́A�u���R�Đ��v���u�ߋ��ɑ��Ȃ�ꂽ���Ԍn���̑��̎��R�������߂����Ƃ�ړI�Ƃ��āA�i�����j�͐�A�����A�����A����A���R�A���n�A�X�т��̑��̎��R����ۑS���A�Đ����A�Ⴕ���͑n�o���A���͂��̏�Ԃ��ێ��Ǘ����邱�Ɓv�ƒ�`���Ă���B���̖@���ɂ��ƂÂ��Đ��肳�ꂽ�u���R�Đ���{���j�v�ɂ��A�ۑS�Ƃ́u�ǍD�Ȏ��R�����������Ă���ꏊ�ɂ����Ă��̏�Ԃ�ϋɓI�Ɉێ�����s�ׁv�A�Đ��Ƃ́u���R�������Ȃ�ꂽ�n��ɂ����đ��Ȃ�ꂽ���R�������߂����Ƃ���s�ׁv�A�n�o�Ƃ́u��s�s�Ȃǎ��R���قƂ�ǎ���ꂽ�n��ɂ����đ�K�͂ȗ̋�Ԃ̑����Ȃǂɂ��A���̒n��̎��R���Ԍn�����߂��s�ׁv�A�Ō�Ɉێ��Ǘ��Ƃ́u�Đ����ꂽ���R��Ԃ��Ԃɂ킽���Ĉێ����邽�߂ɕK�v�ȍs�ׁv�Ɛ�������Ă���B

�@���̂悤�ɁA���R�Đ����i�@���ΏۂƂ��鎩�R�u�Đ��v�́A���������łȂ��A�C���A�n�o�A�ۑS�A�ێ��Ǘ����܂ށA�L���T�O�ł���B�{�e�ł́A�ȉ��̂悤�ɗp���p����B���Ȃ킿�A�u�����v�͉ߋ��ɑ��݂������Ԍn�̍\���A�@�\�Ɠ�����Ԃɂ܂Ŗ߂��s�ׁA�u�C���v�͉ߋ��ɑ��݂������Ԍn�ƑS��������Ԃɂ܂ł͕����͂ł��Ȃ����̂́A����̍\����@�\�����݂̏�Ԃ����ǂ���Ԃɂ܂Ŗ߂��s�ׂ��w�����ƂƂ���B�܂��A�u�v�͎�A�̌Q�܂��͐��Ԍn�����S�ŋ@�\�����ԂւƎ����I�ɖ߂邱�Ƃ��w���B�u�����v�ɂ́A�l�ׂ�������u�\���I�����v�ƁA���R�̉͂����p����u�I�����v������B

�@���R�Đ����Ƃ̖ڕW�́A�l��̂قƂ�Ǔ����Ă��Ȃ������I���Ԍn�ւ̕��������ł͂Ȃ��B�l�Ԃ������I�ɐ����ł���悤�Ȑl�Ǝ��R�̊W�𐬂藧������b�ݖL���ȋ@�\�������A�����I�ɗ��p�ł���I���R�̐��Ԍn���܂�ł���B

2�|3�@���R�Đ����Ƃ̌���Ɩ��_

�@���R�Đ����i�@����ъe�Ȍʖ@�ɂ��ƂÂ����R�Đ����Ƃ́A���ȁA���y��ʏȁA�_�ѐ��Y�ȂȂǂɂ���Đ��i����Ă���B���̂悤�Ȏ��R�Đ����Ƃ́A���R�Đ����i�@�̗��O�̎������Ӑ}���Đi�߂��Ă��邪�A�O�Ⴊ�Ȃ����Ƃł��邾���ɁA���s����̒i�K�ɂ���B�����̎��Ƃ̌���Ɩ��_�����邱�Ƃ́A����̉ۑ�ł��邪�A�ȉ��̓_�́A�Ƃ��Ɍ����Ȗ��Ƃ��ĕ����яオ���Ă���B

�i1�j���R�Đ����Ƃ̖ړI�₻�̎��Ƃ̕K�v���ɂ��āA�Ȋw�I�Ȍ������o�Ȃ��܂��Ƃ̎��{�����肳��A���ƑΏےn�̑I�肪�s���Ă��邱�Ƃ������B

�i2�j���R�Đ����Ƃ́A���炩�̌`�Ŏ��R���̈�������������̂́A���Ȃ��ǍD�Ȏ��R���c����Ă���ꏊ�Ŏ��{����Ă���ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B���̂悤�ȏꏊ�ł̎��Ƃ̎��{�ɍۂ��ẮA���O�̊��]�����s�Ȃ���ׂ��ł��邪�A�u�ߋ��ɑ��Ȃ�ꂽ��������v�Ƃ������O�ɂƂ���āA�������鐶���ɑ��錻��c�������낻���ɂȂ��Ă���X��������B

�i3�j���R�Đ����Ƃ̖ڕW�ݒ�A�e���]���A���{�v��̗��Ăɂ������ẮA���Ԋw�҂��͂��߂Ƃ��鑽�l�ȕ���̐��Ƃ̎Q�����s���ł��邪�A�����̏ꍇ�A�ꕔ�̕���̏����̐��Ƃ̎Q���ɂƂǂ܂��Ă���̂�����ł���B

�i4�j���R�Đ����i�@�́A�����I�Ǘ��𐄏����Ă���ɂ�������炸�A�]���^�̍d���I�Ȏ��ƂɂƂǂ܂�A�����I�Ǘ��ɕK�v�ȏ_��ȑ̐��������Ă��Ȃ��ꍇ�����݂���B

�{�w�j�́A���̂悤�Ȗ��̉����Ɋ�^���邱�Ƃ��Ӑ}���č쐬���ꂽ���̂ł���B

2�|4�@���R�Đ����Ƃɑ����{�F��

�@���R�Đ����i�@�������ẮA�V���Ȋ��j��̌Ăѐ��ɂȂ�Ƃ����ᔻ�����Ȃ��Ȃ��B�܂��A�u�Đ��v��u�����v�Ƃ������t�ɑ��āA��x����ꂽ���R�����ɖ߂����Ƃ��ł���ƍl���邱�Ǝ��̂��A�l�Ԃ̚���ł���Ƃ����ᔻ������B�������ɁA��x����ꂽ�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A���̓y�n�Ɏ������鐶�����c����Ă���A���Ԍn���ȑO�ɋ߂���Ԃ܂ōĐ����邱�Ƃ́A�\�ł���B

�@�l�Ԃ����j����J��Ԃ��Ă��A��O�̊����琶�����S�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��B�����āA�����������������A�V���Ȑ��Ԍn������邾�낤�B�������A���S�������Ȃ�ꂽ���R����́A�l�Ԃ����K�ɕ�炵�Ă������߂ɕK�v�Ȍb�݂������I�ɓ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B���R�̌b�݂ɂ́A���R�����Ȃǂ��瓾����o�ϓI���b�̂ق��A�o�ω��l�ɒ��ڊ��Z����Ă��Ȃ����܂��܂ȊԐړI�ȉ��b������B�t�ɁA���Ԍn�̌��S�����ێ�����Ă���A�����I�Ȏ��R��Ԃ������͓`���I�ȎY�Ƃ��c�܂�Ă�����ԂƓ����悤�ɁA���R�̌b�݂������I�ɓ�����Ɗ��҂ł��邾�낤�B��q�̂悤�ɁA���Ԍn���̂͂�����x�̉͂������Ă���B���̂悤�Ȑ��Ԍn�̉͂����p���A�����I�Ɏ��R�̌b�݂����邱�Ƃ��ł���悤�Ȑ��Ԍn�̍Đ����s�����Ƃ́A�\�ł���B

�@����ŁA�n�����60���l�̐l�Ԃ����݂��A�l�Ԃ����Ԍn�ɂ��܂��܂ȉe����^�������Ă���ȏ�A�������u���A���R�̉͂ɗ��邾���ł́A����ꂽ���R���Đ��ł��Ȃ��ꍇ�����邱�Ƃ������ł���B���Ƃ��A���Z�n��_�n�ɉ��ς��ꂽ���n�A���Z�n�⓹�H�ɂ���ĕ��f���ꂽ�X�сA����������A�_���ɂ���ĕ��f���ꂽ�͐���Ȃǂ́A�l�ׂ����킦�Ȃ����茒�S�ȏ�Ԃɂ͉��Ȃ��ꍇ�������B�l�Ԃɂ���ĉ��ς��ꂽ���͕��u�������ɍD�܂����Ȃ���ԂɊׂ邱�Ƃ�����B���̂悤�ɁA���u���邾���ł͖]�܂�����Ԃւ̍Đ��������ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���܂Ő��Ԍn�ɉe����^���Ă����l�ׂ���菜�����A���炩�̌`�̐l�ׂ������邱�Ƃ��K�v�ł���A���R�Đ����Ƃ������S�����Ƃ����邾�낤�B���Ƃ��A�č��ł͈ꕔ�̃_���̓P�����n�܂��Ă���B���̂悤�Ȑl�ׂɂ���āA���Ԍn�̉͂��L���ɂ͂��炭��Ԃ����o���A���Ԍn�̎����I�𑣐i���邱�Ƃ́A�\�ł���B

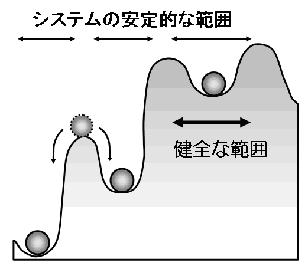

�@���Ԍn�̉͂Ɛl�ׂ̊W�́A�}1�̂悤�Ȗ͎��}�ɂ���킷���Ƃ��ł���B���Ԍn�ɂ͕����̒���Ԃ�����A���ꂼ��̒���Ԃɂ��鐶�Ԍn�́A������x��Ԃ��ω����Ă������I�ɉ���B�������A�l�ׂȂǂɂ��O�I�e�������Ԍn�̉͂�����ƕʂ̏�ԂɈڂ�A���R���̂̉͂����ł͌��ɖ߂�Ȃ���ԂɎ���B���̖͎��}�Ɏ����ꂽ�l�������ǂ��܂ň�ʓI���͍��㐶�Ԋw�I�Ɍ�������]�n�����邪�A�l�דI�e�����傫������ΐ��Ԍn�̏�Ԃ��傫���ς��A�ȑO�̂悤�Ȏ����I�Ȏ��R�̌b�݂������Ȃ��Ȃ�ƍl�����Ă���B

�@���Ԍn���ǂ̂悤�Ȓ���Ԃɉ��邩�́A���Ԍn���\�������ɂ���ĈقȂ�B���Ԍn���ȑO�ɋ߂���ԂɍĐ����邽�߂ɂ́A�����Ƃ��āA���̓y�n�{���̐�����ɂ����͂���ׂ��ł���B1920�N���̎��Ƃɂ���č��ꂽ�����_�{�̐X�́A���R�Đ��̐�����Ƃ��ďЉ��邱�Ƃ���������B�������A�S���e�n����365��̌����W�߂č��ꂽ���Ԍn�́A���̓y�n�{���̏�ԂƂ͈قȂ��Ă���B���݂ł͂��̂悤�ȑ��n�悩��̐A���̈ڐA�́A���R�Đ����ƂƂ��Ă͔�����ׂ��ł���ƍl�����Ă���B

�} �P�@�����̈���_�������Ԍn�̊T�O�}�B���Ԍn�͂���͈͂̒��ł͈��萫�������A��������O�͂�������ƈقȂ��Ԃɕω����A�ʂ̏�Ԃň��肷��B

2�|5�@�Ȋw�I����Ɖ��l�ςɂ��ƂÂ����f

�@���R�Đ��Ɋ֘A���鏔���̒��ɂ́A�Ȋw�I�i�q�ϓI�j�ɐ^�U�����ł��閽��ƁA���鉿�l�ςɊ�Â����f�����݂��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł���B�������l�����}���Ɏ����Ă���ƌ������ۂ͋q�ϓI�ɏؖ��ł��閽��ł���B����A���R�Ɛl�Ԃ̊W�������\�ȊW�Ɉێ����ׂ��ł���Ƃ������f�͓���̉��l�ςɊ�Â��Ă���A�q�ϓI����ł͂Ȃ��B���̂悤�ȁA�����\����ڎw���Ƃ������l�ς�O��Ƃ��āA���̖ړI��B�����邽�߂̕��r�◝�O���q�ϓI�ɒNj�����Ȋw���ۑS���Ԋw�ł���B

�@�ۑS���Ԋw���O��Ƃ��鉿�l�ςɂ��ẮA�K�������Љ�S�̂̍��ӂĂ���킯�ł͂Ȃ��B�l�Ԃ��ǂ̂悤�Ȍ`�Ŏ����\�Ɏ��R�𗘗p���Ă������ɂ��ẮA�Ȋw�I�ɗB��̉������߂邱�Ƃ͂ł����A���ӌ`���Ƃ����v���Z�X��ʂ��ď��߂āA�Љ�I�ȉ������͂��邱�Ƃ��ł���B���̂悤�ȍ��ӌ`���̃v���Z�X�ɂ����āA����̉��l�ςɊ�Â��ړI�������I�ɒB���ł��邩�ǂ����A���̖ړI������ʂ̖ړI�Ɛ����������邩�ǂ����A���̖ړI��B������ɂ͂ǂ̂悤�ȍs�ׂ��K�v���A�Ȃǂ̖��ɂ��ẮA�Ȋw�I�Ɍ����邱�Ƃ��\�ł���B���̂悤�Ȗ����Ȋw�I�Ɍ����A�W�҂ɔ��f�ޗ�����A���ӌ`���Ɏ�����q�ϓI�ȏ����x�����邱�Ƃ����Ԋw�̖����ł���B

��3���@���R�Đ����Ƃ̎��{�ɂ������čl�����ׂ��w�j

3�|1�@���R�Đ����Ƃ̑Ώ�

�@���R�Đ����Ƃɂ������ẮA�\�Ȍ���A���Ԍn���\������ȉ��̂��ׂĂ̗v�f��Ώۂɂ��ׂ��ł���B�����̂����ꂩ�̍Đ���ړI�Ƃ��Ď��{����鎖�Ƃɂ����Ă��A���̗v�f�̕ۑS�A�����A�C���ɏ\���Ȕz�����͂炤�K�v������B

1�@������Ɛ���A�����ꏊ

�@�n��̐l�X�����Ԍn����鎝���\�Ȏ��R�̌b�݂����߂����߂ɂ́A���̓y�n�{���̐������l�������邱�Ƃ��K�v�ł���B���̂��߂ɂ́A���Ԍn�̍\���v�f�ł��鐶����Ƃ��̐���A�������x�����̕����A�C���A�n�o���K�v�ł���B�����ɂ͕\�y�̕ۑS���܂܂��B��Ŋ뜜���w�W��̕ۑ��A�ی�݂̂ł͐��Ԍn�̍Đ����B�������ۏ͂Ȃ��B�ߋ��̐��Ԍn���\�����Ă���������̑g���ƁA�����̎���ێ����Ă�������A�����ꏊ�̓����𗝉����A�����ǂ����Ȃ��Ă��邩���Ȋw�I�ɉ𖾂��邱�Ƃ��d�v�ł���B�������A�����ɂ��Ă̏\���ȉȊw�I�𖾂�҂��Ă��ẮA��x��ɂȂ邨���ꂪ����B���̂��߁A���i�K�ł̗�������������ŁA�K�v�ɉ����āA��q�̏����I�Ǘ��̎�@��p����ׂ��ł���B

2. �Q�W�\���Ǝ�ԊW

�@��g���Ɛ���A�����ꏊ���������Ă��A���Ԍn�͕K�������ȑO�̂悤�ɋ@�\���Ȃ��B�����̎�ԑ��ݍ�p�Ɋւ��闝���܂��A�L�������Q�W������ɓ��ꂽ�[�u���������ׂ��ł���B���Ƃ��A��Ŋ뜜�A���ł���T�N���\�E�������I�ɐ��炷�邽�߂ɂ́A���̗L�����B�ɕK�v�ȑ��������ł���g���}���n�i�o�`���ۑS����K�v������B���Ԍn�͂��ꂼ��̎�Ǝ��R���̕��G�ȑ��ݍ�p�ɂ���Đ��藧���Ă�����̂ł���A�Q�W�\�����ԊW��������K�v������B�������A�Q�W�\���͂����Ύ��ԓI��ԓI�ɕϓ�����̂ŁA��ԊW���Œ�I�ɑ����Ă͂����Ȃ��B���Ƃ��A�h���̋N���鐶�Ԍn�ł́A�A���Ɠ����̎�\���⑊�ݍ�p�����ԓI�ɕω�����̂ŁA�ϓ�����n���̂��̂�ۑS�ΏۂƂ���K�v������B�܂��A�N���I�O���킪������ꍇ�ɂ́A�K�ȏ����A�Ǘ��v�悪�K�v�ł���B�ڕW�Ƃ��鐶�Ԍn�̏�Ԃ�B�����邽�߂ɂ́A�����̊O����̓����쏜��A�O����̒n�ʂ����ߓ���ݗ���̉A�����[�u�Ȃǂ��Ƃ��Ȃ��̌n�I�Ȍv�悪�K�v�ȏꍇ������B

3. ���Ԍn�̋@�\

�@������Ɛ���A�����ꏊ�Ȃ�тɌQ�W�\���Ǝ�ԊW�̕����Ɖ�ʂ��āA���z�A�����z�A�G�l���M�[�t���[�Ȃǂ̐��Ԍn�̋@�\�����S�Ɉێ����邱�Ƃ��ł���B���̌��ʁA���������̐��Y�A�����̈ێ��A�_�f�̋����Ȃǐl�ԂɂƂ��ėL�v�ȍ���T�[�r�X�̎����I���p���\�ɂȂ�B�����̋@�\��L���ɕ����������邽�߂ɂ́A���Ԍn�ɂ�����x�̋K�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��A�͐�A���ݐ��Ԍn�̕ۑS�A�������v�邽�߂ɂ́A�W����̐X�т�y�n���p�l�����܂ޗ���P�ʂł̑���u����K�v������B�܂��A���搶�Ԍn�̋@�\�������邽�߂ɂ́A�����Γy���n�����̕������K�v�Ƃ����B���S�Ȑ��Ԍn�̋@�\�́A���R�̉ߒ��Ŕ����������̂ł���A�����̐l�H�����̂悤�ɔ��i�v�I�ȓy�؍H���ɂ���Ă����ێ�����Ȃ��悤�ȋ@�\�̉��@�́A�K�������K�Ȏ��R�Đ��ƌ����Ȃ��B

4. ���Ԍn�̌q���� �@

�@���Ԍn�͊J���n�ł���A���Ɨ\��n���ӂ̐��Ԍn�Ƃ̊ԂɁA�����̈ڏo���A����h�{���̌����Ȃǂ�ʂ��Ė��ڂȊW�������Ă���B�����ɂ���ẮA���Ɨ\��n���܂ޕ����̐��Ԍn�𗘗p���Ă���ꍇ������B���̂悤�Ȏ��ӂ̐��Ԍn�Ƃ̌q���肪�����Ă���ꍇ�ɂ́A���̌q���������K�v������B�������A���Ƃ��Ɗu������Ă������Ԍn�i�قȂ�R�n�␅��Ȃǁj�̏ꍇ�ɂ́A�ߋ��ɂ͂Ȃ������q���肪���܂�邱�Ƃɂ���āA���Ԍn�̌ŗL���������邨���ꂪ����B�܂��A�ߋ��ɂ͂��Ȃ����ڏo���o�H�����܂ꂽ�ꍇ�ɂ́A�O����Ȃǂ̖]�܂����Ȃ������w�I�N���������邨���ꂪ����B���Ԍn�̌q���������ꍇ�ɂ́A���̂悤�Ȏ��Ԃ�������A�n��̐��Ԍn�̌ŗL�����ێ��ł���悤�ɏ\���z�����ׂ��ł���B

�@�܂��A�������l���ɂ͐��Ԍn�̑��l�����܂܂�Ă���A�l�X�ȃ^�C�v�̐��Ԍn�����݂��Ă��邱�Ƃ��d�v�ł���B����ɁA�����̐��Ԍn�Ԃ̈ڍs�сi�G�R�g�[���j�ɂ́A�ڍs�тɓ����I�Ȑ�������܂ޑ��l�Ȑ����Q�W����������B���������āA���R�Đ����Ƃɂ����ẮA�ڍs�тɔz���������Ԍn�̕������v��ׂ��ł���B

3�|2�@��{�F���̖��m��

�@���R�Đ����Ƃ��v�悷��ɂ������ẮA��̓I�Ȏ��Ƃɒ��肷��O�ɁA�ȉ��̍��ڂɂ��Ă悭�������A���ƂɊւ�鑽�l�Ȏ�̂̊ԂŊ�{�F�������L���ׂ��ł���B

6. �������Ɛ��Ԍn�̌�����Ȋw�I�ɔc�����A���Ƃ̕K�v������������ �@

�@���R�Đ����Ƃ����{����ɓ������ẮA�������Ɛ��Ԍn�̌�����Ȋw�I�ɔc�����A���R�Đ����ƌv�悪�����ɋy�ڂ��e����I�m�ɗ\���A�]������K�v������B���ɁA���炩�̗��R�Ŏ��R���̈�������������̂́A���Ȃ��ǍD�Ȏ��R���c����Ă���ꏊ�Ŏ��{�����ꍇ�ɂ́A���ƌv�悪���ɋy�ڂ����̉e���ɂ��Ă̒��ӂ��K�v�ł���B��̓I�ɂ́A��Ŋ뜜��̗L���A�������Ǝ�̕��z�A�A���̓��Ԃ�ێ��@�\�A���Ԍn�ւ̔g�y���ʂ̑傫����̓��ԁA�N���I�O����̏A���Ԍn�̓����i�H���A���A�����z�Ȃǁj�A�����h�X�P�[�v�̓����i�A���A�n���A�n�`�̃��U�C�N�\���Ƃ��̓��ԂȂǁj�ȂǂɊ�Â��Ď��Ƃ̕K�v������������K�v������B���̂悤�Ȍ����̌��ʁA�c����Ă��鎩�R���Ȃ����X�N���傫���ꍇ�ɂ́A���Ƃ��s���ׂ��ł͂Ȃ��B

7. ���u�����Ƃ��̏�����\�����A���Ƃ̍������ᖡ����

�@���Ԍn�͏�ɕω����铮�I�ȃV�X�e���ł��邽�߁A���u���Ă������I�ɂ��̋@�\��\���Ȃǂ����邱�Ƃ�����B����ŁA���Ƃ��_�����݂�͐���C�Ȃǂɂ���Đ��ʂ�y���̗��ꂪ�ς���Ă���ꍇ��A�O����̐N���Ȃǂɂ���čݗ��킪���ނ��Ă���ꍇ�Ȃǂɂ́A���u���Ă����Ԍn�̋@�\�����Ȃ����Ƃ�����B���R�Đ����Ƃ��v�悷��ɂ������ẮA�܂��A���ʂȑ���Ƃ炸�Ɍ������u�����ꍇ�̏����\�����s�Ȃ��A���u���邾���ł́A���S�Ȑ��Ԍn���ێ����邱�Ƃ�����Ɣ��f���ꂽ�ꍇ�Ɍ����āA���ƌv������Ă�ׂ��ł���B���ƌv��̗��Ăɂ������ẮA�ǂ̂悤�Ȑl�ׂ�������i���邢�͂ǂ̂悤�Ȑl�דI���ׂ���菜���j���Ƃɂ��A�ǂ̂悤�Ȑ��Ԍn�̗v�f�A�\���A�@�\���Đ��\����\�����A���Ƃ̍����m�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ł���B

8. ���ԓI�A��ԓI�ȍL����╗�y���l�����āA�ۑS�A�Đ����ׂ����Ԍn�̎p�𖾂炩�ɂ���

�@�Đ����Ƃ̑Ώےn�̋�ԓI�ȍL����ƁA�ߋ����猻�݂܂ł̐��Ԍn�̕ϑJ�ɂ��āA�������������W�A��������B���Ȃ킿�A�@�������l���A�A�n���A�n�����A�B���Ԍn������Â��镨���A���w�I���v���A�C�n��̕����A�Љ�A�Y�ƁA�D���R�����̗��p�ɌW���Z�p�ɂ��āA����Ƃ��̗��j�I�ϑJ�ɂ��Ė��炩�ɂ��ׂ��ł���B�����Ɋ�Â��āA�ǂ͈̔́i�ꏊ�j�ŁA���̎���ɁA�ǂ̂悤�ȗ��R�ŁA��������ꂽ�����ł�������̓I�ɔc�����A���ƖڕW�ɔ��f������ׂ��ł���B���ɓI���R�Ɋւ��ẮA�n��ŗL�̕��y�ɍ��܂ꂽ�l�Ǝ��R�̊W�̗��j�ƌ����c�����������ŁA�ڎw���ڕW���߂�ׂ��ł���B

�@�������l���̈ێ��ɂ�������̎��ԓI�A��ԓI�ϓ����̖����ɂ��Ă��\���ɗ������A�ł�����莩�R�̃_�C�i�~�Y���������邱�Ƃ��߂����ׂ��ł���B�܂��A���ƌv��𗧈Ă���ɂ������ẮA�K�ȃ��j�^�����O�ɂ���āA���Ƃ̒B���x���q�ϓI�ɕ]���ł���悤�A�Đ����ׂ����Ԍn�̎p����̓I�ɋL�q���ׂ��ł���B

9. ���R�̑J�ڂ��ǂ̒��x�~�߂�ׂ�������������@

�@���Ԍn�͎����I�ȉ͂ɂ���āA������ȏ�ԂւƑJ�ڂ���B���Ԍn����̌b�݂����邤���ŁA���̂悤�ȑJ�ڂ��]�܂����ꍇ�ƁA�]�܂����Ȃ��ꍇ������B�n��ŗL�̓I���R�i���R�A���n�j�ɂ́A��Ŋ뜜����܂ޑ��l�Ȑ����������A�����I�A���j�I�ɂ��������l�����o�����ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B���̂悤�ȓI���R�̍Đ��ɂ������ẮA�l�ׂɂ���đJ�ڂ��~�߁A�̂Ȃ���̐��Ԍn�̏�Ԃ��ێ����邱�Ƃ����߂���B

�@�������Ȃ���A���{���̓т̑J�ڂ�l�ׂɂ���Ď~�߂邱�Ƃ́A�����I�ł͂Ȃ����A�D�܂����Ȃ��B��茴���I�ȐX�тւ̑J�ڂ��i�ނ��Ƃɂ���āA�������l�����Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ����邪�A�����I���R�łȂ���ΐ����ł��Ȃ������̐���A������������B�܂��A���R�A�����Ȃǂ̊��ۑS�@�\��Y�f�̒����ʂ����傷��B

�@�ǂ̂悤�ȏ�Ԃ��]�܂������ɂ��ẮA�Ȋw����`�I�ȓ������o������ł͂Ȃ��B�������l���A���ۑS�@�\�A���������̗��p�A�n��̓`���╶���̌p���Ȃǂ𑍍��I�ɍl���A�ǂ̂悤�ȖڕW���]�܂��������悭�������A���R�Đ����ƂɎQ�����鑽�l�Ȏ�̂̊ԂŁA���ӌ`�����͂��邱�Ƃ��K�v�ł���B

3�|3�@���R�Đ����Ƃ�i�߂邤���ł̌���

�@���R�Đ����Ƃ�i�߂邤���ł́A�ȉ��̌��������炷�ׂ��ł���B

10. �n��̐�����ۑS����i�n�搫�ۑS�̌����j�@

�@������͗l�X�Ȓn��̌Q���琬�藧���Ă���A����ł��n��ɂ���ĈقȂ��`�g���Ɛi���̗��j�������߁A�ۑS���ׂ��Ώۂ́A�P�Ȃ�u��v�ł͂Ȃ��A�n��ŗL�̌n���ł���B���������Ď��R�Đ����ƂŎ�̍ē������s���ۂɂ́A�킪�����ł���ǂ̒n��̂��̂��g���Ă��悢�킯�ł͂Ȃ��A�����Ƃ��āA���̓y�n�ɐ������A�K�����A�i�����Ă����A���̓y�n�ŗL�̌n����p����ׂ��ł���B�܂��A�y���Ȃǂ̈ړ��Ȃǂɔ��������̔�Ӑ}�I�����ɂ���āA���̓y�n�ŗL�̌n���������Ȃ��悤�ɔz�����ׂ��ł���B

�@���̓y�n�ŗL�̌n����F�������ł́A��`�I�}�[�J�[��p�������͂���̋�ԕ��z�A�����̈ړ��͈́A���U�l���Ȃǂ̏�L���ł���B

11. ��̑��l����ۑS����i�푽�l���ۑS�̌����j

�@�������l����ۑS���邽�߂ɂ́A����̐�Ŋ뜜���w�W��݂̂ɒ��ڂ��邱�Ƃ́A�K�������K���ł͂Ȃ��B���R�Đ����Ƃɂ����ẮA�n��̐��Ԍn�ɂ������ׂĂ̍ݗ���̌Q���A���̒n�悩�玸���Ȃ��悤�ɂ��ׂ��ł���B���Ȃ킿�A���̓y�n�̗��j�ƂƂ��ɐi�����Ă������l�Ȏ킩��Ȃ鐶�Ԍn�S�̂�ۑS���ׂ��ł���B���̂��߂ɂ́A��̐�Ń��X�N�ɉ����āA�ۑS��̏d�v�x��]�����A�ۑS��L���ȕ�����l������K�v������B�܂��A����ɂ����ẮA���l�Ȏ킩��Ȃ�y�됶�Ԍn�̕ۑS���d�v�ł���D

12. ��̈�`�I�ψِ��̕ۑS�ɏ\���ɔz������i�ψِ��ۑS�̌����j�@

�@����̎��ی�A���B����ꍇ�ɂ́A�̌Q���̈�`�I�ψق�ۂ��Ƃɔz������K�v������B���̂��߂ɂ́A�����̐����ł͗L���ɐB�̏����𐮂��邱�Ƃ��d�v�ƂȂ�B�Ȃ��Ȃ�L���ɐB�ňێ�������`�I���l���́A�a�C�ɑ����R�����ێ�����ƂƂ��ɁA�����̊��ω��Ȃǂɉ������i�����\�ɂ��邩��ł���B�g�D�|�{�⏭���̐e�����Ă���c����Đ����ꂽ�̌Q�́A��`�I�ɋώ��ŁA�y�n�ŗL�̈�`�q�̂����ꕔ�����c���Ă��炸�A�]�܂����Ƃ͂����Ȃ��B

13. ���R�̉͂��������A�l�דI���ς͕K�v�ŏ����ɂƂǂ߂�i�͊��p�̌����j�@

�@���R�Đ����Ƃ́A�ł��邾�����R�����͂��������悤�Ɍv��𗧂Ă�ׂ��ł���B���Ԍn�̈ێ��@�\�ɑ��闝��������Ȃ��ƁA�����Ζ��p�Ȏ�������A���R�̉͂��܂��܂��������ʂɂȂ�B

�@�ϋɓI�Ɋ���啝�ɉ��ς���ȑO�ɁA��j�Q���Ă���v�����������邱�ƂōĐ����}��Ȃ����A�������ׂ��ł���B�܂��ϋɓI�Ȋ����ς��s���ꍇ�ł��A�Z���Ԃő�K�͂Ȏ��Ƃ��s�������A�����ɂ킽��A���K�͂ȍĐ����Ƃ��p����������A�D�܂������ʂޏꍇ������B���Ԍn�̉�W���Ă���v�����Ȋw�I�Ɍ��ɂ߁A�K���ȋK�͂̎��Ƃ��s���ׂ��ł���B

14. ���ƂɊւ�鑽����̌����҂���������i�����싦���̌����j�@

�@�������l����Ԍn�@�\�̗̌����́A���܂��܂ȕ������w�I�Ȋ��ω����P�ƂŐ�������̂ł͂Ȃ��A�����̕�����p�ł��邱�Ƃ������B���̂��߁A���Ԋw���͂��߂Ƃ��鐶���w�̏�����ɉ����A�ΏۂƂ��鎖�Ƃɉ����ėl�X�ȕ���̌����҂̋��͂��K�v�ł���B

15. �`���I�ȋZ�p�╶���d����i�`�����d�̌����j�@

�@�`���I�Ȏ��R�����Ǘ��̋Z�p�╶���ɂ́A�Z���I�ȕ։v�ɂ͌��т��Ȃ��Ă��A�������̊m�ۂƂ����_�ʼn��l�̍������̂�����B���̂悤�ȓ`���I�ȋZ�p�╶���́A�ЂƂ��я��ł���Ε��������邱�Ƃ͍���ł���B���������āA�n��̎��R�����łȂ��A���̎��R�Ɋւ��n��̋Z�p�╶���̓������Ȋw�I�ɋᖡ����K�v������B���R�Đ����Ƃɂ������Ă͂����d���A�\�Ȍ��芈�p���邱�Ƃ��d�v�ł���B�A���A�̗p����`���A�������A����Љ�ɓK�����A�����I�ɂ��L���ō����I�Ȃ��̂��ǂ����ɂ��Ă���������K�v������B

�@���R�����łȂ��A�l�ԎЉ�����l�ł���B���̑��l�������܂��܂Ȋ��ω��ɑ���l�ԎЉ�̏_��������炵�A���ʓI�ɎЉ�̌��������߂Ă���Ƃ��w�E����Ă���B�`�������d���邱�Ƃɂ���ė��j��ʂ��ĕۂ���Ă����l�Ǝ��R�̊W���ێ����邱�Ƃ́A�����\�ȎЉ�̈ێ��ɂ���^���邾�낤�B

16. �ڕW�̎����\�����d������i�����\���̌����j

�@���R�Đ����Ƃ̖ڕW��ݒ肷��ɂ������ẮA�ǂ̒��x�̔�p��������ΖڕW���B���ł��邩�ɂ��āA��p�Ό��ʂƂ����ϓ_���猟�����A���Ɣ�Ɋւ��鍇�ӌ`�����͂���K�v������B���̍��ӌ`���ɂ����ẮA���R�Ȋw���瓱�����\���Ƃ��܂��܂ȉ��l�ςƂ̐������ɂ��Ă̋ᖡ���K�v�ł���B���̂��߂ɂ́A��b�A���p����̎��R�Ȋw�ҁA�Z�p�҂݂̂Ȃ炸�l���A�Љ�Ȋw�̏�����̐��Ƃ̋��͂��K�v�ł���B����炷�ׂĂ̐��Ƃ����͂��邱�Ƃɂ���āA�Ȋw�I�ȍ����Ɋ�Â��A�o�ϓI�ɑÓ��ł���A�Љ�I�Ɏx�������A�����\���̍������@���̗p���邱�Ƃ��ł���B

�@�`���I�ȋZ�p��x��p��������A�V�����Z�p��x�̕����A�Z���I�ɂ͔�p�Ό��ʂ������ꍇ������B�������Ȃ���A�V�����Z�p��x�́A���Ԍn�ɑ��钷���I�e�����\���ɕ]������Ă��Ȃ��ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B�u��p�Ό��ʁv�͒����I�A�����I�ɔ��f���ׂ����̂ł���A����ꂽ���̎Z�o�݂̂������ɔ��f���ׂ��ł͂Ȃ��B����ɁA�V�����Z�p��x���̗p����ꍇ�ɂ́A���Ԍn�̎����\���̎��_���炻�̌��ʂ𒍈Ӑ[���Ď����A�����I�ɓ������ׂ��ł���B

3�|4�@�����I�Ǘ��̎w�j

�@���R�Đ����Ƃɂ����ẮA�s�m�����ɑΏ����邽�߁A�ȉ��̏����I�Ǘ��Ȃǂ̎�@�����p���ׂ��ł���B

17. ���Ƃ̓��������m�ۂ��A��R�҂ɂ��]�����s��

�@���R�Đ����Ƃł́A�ڕW�̒�ߕ��ɓ�d�̔C�Ӑ�������B���ɁA���Ԍn�̈ێ��@�\���\���𖾂���Ă��Ȃ����߂ŁA�\���ɕs�m�������Ƃ��Ȃ��B���ɁA�ǂ̂悤�Ȑ��Ԍn�̏�Ԃ��]�܂��������A�ꗥ�Ɍ��߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̒n��ɏZ�݁A���R�𗘗p����l�X�̉��l�ςɂ��A�]�܂������Ԍn�̎p���قȂ邾�낤�B

�@���̂悤�ȔC�Ӑ������邽�߁A���R�Đ����Ƃ̖ڕW�ݒ�ɂ������ẮA�����̐l���[���ł��闝�O��ړI�Ɍf���A�����`�̎葱����ʂ��āA���ӌ`�����͂���K�v������B���Ȃ킿�A���j�^�����O���ʂ������Ƃ��Č��\����ȂǓ����������߂邱�Ƃ��K�v�ł���B����ɁA�Ǘ����̂������̑O��≼���Ɋ�Â��Ă���A���̌��؎����Ƃ������i�������Ă��邱�Ƃ���A�Ȋw�҂̋q�ϓI�ȃf�[�^��]���A�ۏႷ��V�X�e���Ƃ��āA��R�҂ɂ��p���I�ȉȊw�I�]�����K�v�ł���B����ɁA���j�^�����O�����Ǝ҂��s���̂ł͂Ȃ��A��3�҂��s�����Ƃ����������B

18. �s�t�I�ȉe���ɔ����ė\�h������p����

�@���R�Đ����Ƃ��v�悷��v���Z�X�ł́A���̓�̏�ʂɂ����āA�\�h������p����ׂ��ł���B���ɁA���R�Đ����Ƃ������ɕ��u�����ꍇ�̕ω����s�t�ł���Ɣ��f�����Ȃ�A���Ƃ̗L�����̉Ȋw�I�������s�\���ł��邱�Ƃ𗝗R�ɂ��̎��{��x�点�Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ɁA���Ƃɂ����Č�������Ă��邠���@���A���Ԍn�ɑ��ĕs�t�ȉe����^���邨���ꂪ����ꍇ�́A�Ȋw�I�������s�m���ł����̎�@�̗̍p�������ׂ��ł���B���̗��҂͈ꌩ��������悤�Ɍ����邩������Ȃ����A������ׂ����̂��s�t�I�e���ł���Ƃ����_�ň�v���Ă���B�\�h�[�u���L���K�p����K�v�͂Ȃ����A�s�t�I�e���ɑ���\�h�����͕K�v�ł���B

19. �������ۂ��]���ł����̓I�ȖڕW���߂�@

�@���̂悤�ȍ��ӌ`���ɂ��ƂÂ����R�Đ����Ƃ̌v�揑�ɂ����ẮA���Ƃ̖ړI�A�ꏊ�A�S����A�����ȂǂL����K�v������B�܂��A�u����ꂽ���R���Ƃ�߂��v�Ƃ��������ۓI�ȕ\���ł͂Ȃ��A���̒n��ɌŗL�Ȑ��Ԍn�̍\���v�f�A���Ԍn�̗��j�Ɖ��l�L���A�����ǂ��c�����𖾂炩�ɂ��ׂ��ł���B

�@���̂����ŁA�q�ϓI�ő���\�ȖڕW���߂�ׂ��ł���B�v��̐��ۂ������͂�����]���ł��Ȃ��悤�Ȍv��͔�����ׂ��ł���B��̓I�Ɍ������̂́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�ړI�ł͂Ȃ��A�ڕW�ł���B�ڕW�́A���l������Ă��邱�Ƃ��]�܂����B���l�łȂ��ꍇ�ɂ́A���̖ڕW���B�����ꂽ���ǂ������A�������m�ɔ��f�ł��邱�Ƃ���ł���B

�@���Ƃ̐��ڂƂƂ��ɁA�ڕW�����Ă��Ă��A�ړI�Ƃ̊Ԃɖ��炩���ꗂ������邱�Ƃ�����B���Ƃ��A�������܂߂����S�Ȑ��Ԍn�̕ۑS��ړI�Ƃ��A�����̌̐��𐔏\�̈ȏ�Ɉێ�����Ƃ����ڕW���f�����ꍇ�ɂ����āA���̐��l�ڕW���B������Ă��Ă��A�̂����^������ȂǁA�z��O�̉e�����o�āA�ړI���ʂ������Ƃ͌����Ȃ��ꍇ�����蓾��B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�ڕW�̒lj��〈�������K�v�ɂȂ�B

�@�����I�Ǘ��ɂ�鎩�R�Đ����Ƃ��A�����̖ڕW��B�������ꍇ�ɂ����Ă��A���ƌv��ŗp�����������������Ƃ͌���Ȃ��B���Ɗ��Ԓ��̃��j�^�����O�œ���ꂽ���ʂɂ��āA����]�����s���A�̗p���������̑Ó����ɂ��ċᖡ���A�����̎��Ƃɖ𗧂Ă邱�Ƃ��d�v�ł���B

20. �����\���̕s�m�����̒��x������

�@���R�Đ����Ƃɗp�����������K�ł����Ă��A�K�������ڕW���B���ł���Ƃ͌���Ȃ��B���̂��߁A���Ƃ��v�悷��ꍇ�A���܂��܂ȕs���̎��Ԃ��������邱�Ƃ��˂ɔO���ɂ����A�Ώ����@���������Ă����K�v������B���s���郊�X�N���[���ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���X�N���\���Ⴂ�����ɗ}����悤�w�߂�ׂ��ł���B

�@���̂��߂ɂ��A�����\���ɂǂ̒��x�̕s�m���������邩�A���̒��x�����ς���A��������K�v������B���̕s�m���������Ƃɂ�����鑽�l�Ȏ�̂��F�����A���L���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

21. ���ƌv��ɗp�������������j�^�����O�Ō����A��ԕω��ɉ����ĕ����ς���

�@���Ԍn�͕��G�ł���A���̈ێ��@�\�͉Ȋw�I�ɏ\���ɉ𖾂���Ă���Ƃ͌����Ȃ��̂ŁA���Ƃ̌��ʂɊւ���\���ɂ́A�s�m�������Ƃ��Ȃ��B���̂��߁A���R�Đ����Ƃ̌v��𗧈Ă���ۂɂ͉��炩�̉������K�v�Ƃ����B���ƌv��ɂ����ẮA�ǂ̂悤�ȉ�����p�������L���A���̑Ó����̍������q�ׂ�K�v������B����ɁA���̉����́A���Ƃ�ʂ��Č������K�v������B���������āA���ƌv��ɂ́A���Ƃ�ʂ��Ă��̉����������邽�߂́A���j�^�����O�v�悪���荞�܂�Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����I�Ǘ��́A���Ƃ�ʂ��Ẳ��������s���Ă������߂̕��@�ł���A���Ԍn�Ǘ��ɂ�����W���I�ȊǗ���@�ƂȂ��Ă���B�����I�Ǘ��́A�ȉ��̂悤�ȓ�̗v�f����Ȃ�B���ɁA���鉼���ƖڕW�Ɋ�Â��Ď��ƌv��𗧂āA���Ƃ̒��Ő��Ԍn�̏�Ԃ����j�^�����O�������邱�Ƃɂ���āA������������B���ɁA���Ԍn�̏�ԕω����A�������x�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�V���ɖ��炩�ɂȂ��������ɉ����ĉ������C�����A���ς���i�t�B�[�h�o�b�N����j�B

�@���������ł��Ȃ��悤�Ȏ��ƌv���A���Ԃ̈��������������ƂŐV���ȑ���l���鎖�Ԃ͔�����ׂ��ł���B���Ȃ킿�A��ԕω��ɉ����Ăǂ̂悤�ɑ��ς��邩�A���̕ς�����\�ߌ��߂Ă������Ƃ��]�܂����B

�@���R�Đ���{���j�ɂ́A�u���R�Đ��̖ڕW�Ƃ��鐶�Ԍn���̑��̎��R���̋@�\�Ȃ����Ƃ̂Ȃ��悤�A���R�����Đ����Ă������I�A�p���I�Ƀ��j�^�����O���A�K�v�ɉ������R�Đ����Ƃ̒��~���܂߁A�v��⎖�Ƃ̓��e���������Ă������Ƃ��d�v�v�ƋL����Ă��邪�A���̓��e�͂܂��ɏ����I�Ǘ����s�����Ƃ��߂����̂ł���B

�@�������،^�̎��Ƃ��s�����Ƃ́A���ƒn��̒��Ō�����̋����݂̂̂��߂Ɏ������s���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B���R�Đ����Ƃ�Ԍn�Ǘ��́A���Ԍn�̏�Ԃ����P���邽�߂̎��H�ł���B���ƒn����̐��Ԍn�̕�����ɍv�������A���Ԍn�����������邨����̂�������́A���Ƃ�������Ӌ`�̂�����̂ł����Ă��A���Ƌ��̒��ōs���ׂ��ł͂Ȃ��B

22. �p���������̌�肪���������ꍇ�A���~���܂߂đ��₩�ɐ�������

�@�����I�Ǘ���i�߂邱�Ƃɂ���Ď��R�ɑ��闝����[�߁A���R�̉͂����߂�悤�Ȏ�@�ɕς��Ă������Ƃ��]�܂����B���̂悤�Ȍv��̂����A�ǂ̕����������̉����Ɋ�Â��Ă��邩�����炩���ߖ��炩�ɂ��A���ƌv��Ɖ��������I�Ɍ������Ȃ��玖�Ƃ�i�߂Ă����ׂ��ł���B

�@�ؖ�����Ă��Ȃ�������p����ȏ�A���Ƃ̐i���ɂƂ��Ȃ��A���̉��������ł��邱�Ƃ�����������A���ł���\�������܂�ꍇ������B���̂悤�ȏꍇ�ɁA�����̎��ƌv��≼���ɌŎ����A���Ԃ��̂��Ȃ����Ԃ��������Ƃ͔����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃ�i�߂�ߒ��ŁA���ƌv�悪�\�z�ǂ���̌��ʂ������A���R�Đ��̖ڕW�B���Ɋ�^���Ȃ��\�������݉������ꍇ�ɂ́A���₩�ɗp���鉼����K�Ȃ��̂ɕύX���A�Ǘ��v����č\�z����K�v������B

�܂��A�K�ȉ����ɂ��ƂÂ����ƌv��̏C���������ɗ��Ăł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���Ƃ��ꎞ�I�ɒ��f������ōČ�������K�v������B����ɁA���ƌv��S�̂��A���R�Đ��̖ڕW�B���Ɋ�^���Ȃ��\�����傫���Ȃ����ꍇ�ɂ́A���ƌv��𒆎~���邱�Ƃ��K���ł���B

���ƌv��Ɖ��������������߂̒������ʂ́A��3�҂ɂ���ĕ]���ł���悤�Ɍ��\����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v��̑O��Ɍ�肪�����Ă��A���\���T���Ă͂Ȃ�Ȃ��B���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��܂ޏ��̊J���́A�����I�Ǘ��ɂ����Č��������Ƃ̂ł��Ȃ������ӔC�ł���B

3�|5�@���ӌ`���ƘA�g�̎w�j

�@���R�Đ����Ƃɂ����ẮA�ȉ��̎w�j�ɂ��������āA���l�Ȏ�̂̊Ԃł̍��ӌ`���ɂƂ߁A�݂��̘A�g���͂���ׂ��ł���B

23. �Ȋw�҂��K�Ȗ������ʂ���

�@���R�Đ����ƂɎQ�悷��Ȋw�҂́A�������l���̕ۑS�A���Ԍn�̌��S���̈ێ��Ƃ������_����ڕW�ݒ肪�Ó����ǂ����A�ڕW���B���\���ǂ�����_�����������S���B�܂��A�Ȋw�҂́A���̎��Ƃ̖ڕW���B���ł��Ȃ����X�N�A����эD�܂����Ȃ����Ԃ������郊�X�N�͂ǂ�قǂ��Ȃǂ��A���鉼��Ɋ�Â������f���Ȃǂ�p���č��肷��������S���B

�@���R�Đ����Ƃ��s���ɂ������ẮA���l�ς̈Ⴂ��A�s�m���ȃf�[�^�̉��߂��߂���A�ӌ��̑Η����N���邱�Ƃ������B���ƂƂ��ẲȊw�҂̎g���́A�܂��A�Ȋw�I����Ɖ��l�ς��ւ�锻�f����ʂ��A�O�҂Ɋւ��ẮA�M�����̍���������ؓI���͌��ʂ͉��ł��邩�A�ǂ̂悤�Ȓ����╪�͂ɂ���ăf�[�^�̐M���������߂邱�Ƃ��ł��邩���A���������Ă������Ƃł���B�قȂ鉿�l�ς̉��ɓW�J�����v�悪�ǂ̂悤�ȋA���������炷���ɂ��āA�Ȋw�I�ȗ\�����������Ƃɂ���āA���ӌ`���Ɋ�^���邱�Ƃ��d�v�ł���B

�@�Ȋw�I����ł����Ă��A�f�[�^�̉��߂��߂����āA�Ȋw�҂ǂ����̊Ԃňӌ����������ꍇ������B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A���m���Ȍ��ؕ��@�͉��ł��邩�ɂ��āA�Ȋw�ҊԂō��ӌ`���ɂƂ߂�K�v������B�Ȋw�ғ��m�����ݗ�����i�߂�ߒ������J���Ă������Ƃ́A���Q�W�ґS�̖̂��p�ȑΗ�������邤���Ō��ʂ����B

24. ���R�Đ����Ƃ�S�����������Ă�

�@���R�Đ����Ƃɂ������ẮA���Ƃ�S�����̐������Ă邽�߂ɁA���R������̎��H���܂ތv������邱�Ƃ��d�v�ł���B�Ƃ��ɁA�I���R�̍Đ��ɂ����ẮA�y�n�ŗL�̕��y�ɔz�������l�Ǝ��R�Ƃ̎����I�ւ����Đ����Ȃ���p�����A����ɔ��W������K�v������B���̂��߂ɂ́A�����S���q�ǂ������Ɣނ����芪����l�������A���̓y�n�{���̎��R��A���̓y�n�ň�܂ꂽ�`���Y�Ƃ╶���i�����Z�p�A���|���j�ɐڂ��A�����ɂ��ċ��ɍl���������邱�Ƃ��d�v�ł���B���̍ۂɂ́A�̌��ɂ��ߓx�̎��R���p�ɂ��e���̌y���ɔz�����ׂ��ł���B

�@�܂��A�ݒ肵���ڕW���������邽�߂̎��ƂƊ֘A�Â��Ȃ���A�o�R�A���R�T���A�_�ѐ��Y�Ƃ̑̌��w�K�ȂǁA���R�Ɛڂ��邳�܂��܂Ȏ��g�݂��v�悵�A���R�Đ����Ƃւ̎x�����L���A�Q��҂𑝂₵�Ă������Ƃ��]�܂����B�Ƃ��ɁA�q�ǂ������ɑ��đ��푽�l�Ȏ��R�o���̏��݂��A���R�Đ����Ƃ�S�����������Ă邱�Ƃ��d�v�ł���B

25. �n��̑��l�Ȏ�̂̊Ԃő��݂ɐM���W��z���A���ӂ��͂���B

�@���ƌv��̗��Ēi�K����A���l�ȗ��Q�W�ҊԂō��ӂ��͂��邱�Ƃ��d�v�ł���B���R�Đ���{���j�ɂ́A���̍��ӂ�}��@�ւƂ��āu���R�Đ����c��v��݂��č��ӂ�}�邱�Ƃ̏d�v�����J��Ԃ��w�E����Ă���B���̂��߂ɂ́A��{���j�ɂ���Ƃ���A�u���c��v�����J�Ƃ��Ē����I�ȉ^�c�ɓw�߁A�����I�Ōb�I�ȑ��ݗ����ޏ�Ƃ���悤�w�߂Ȃ��Ă͂����Ȃ��B����ɁA�v��Â���̑����i�K���瑽�l�Ȏ�̂��Q�����i���l�Ȏ�̂̎Q���j�A���̏�ŁA���Q�W�ҊԂőΘb�̏��݂��邱�Ɓi�Θb�̏�̌`���j�A�K�v�ɉ����ăC���^�[�l�b�g�Ȃǂ̏��}�̂����p�ł��邱�Ɓi���l�ȎQ���@��̊m�ہj�A����J����A�ӎv�`���ߒ��������ł��邱�Ɓi���J���j���d�v�ł���i�Z���Q��j�B�l�Ǝ��R�̊W�������ƌĂԂ��Ƃɂ͈٘_�����邪�A�݂��ɑ����r�����邱�ƂȂ��A���l�ς�`���◘�Q�̈قȂ�ғ��m�����c���ʂ��ċ����W���ێ����邱�Ƃ����A�l�Ǝ��R�̎����I�ȊW�����������ŕK�v�ȑO��ƌ����Ă��悢�B

�@���ӌ`���̏�ʂł́A�Θb���J��Ԃ����Ƃɂ���đ��݂ɐM���W���\�z���邱�Ƃ��d�v�ł���B���l�◘�Q�ɑ��Ⴊ����Ƃ��Ă��A�M���W����������Ă��邱�Ƃɂ���āA���݂ɏ������Ȃ���[�����āA���ӂɒB���邱�Ƃ͉\�ł���B���ӂƂ́A�ӌ��������͗��Q�≿�l�ς�������҂ǂ����ł̓��ӂ����łȂ��A�ӌ��Ȃǂ��قɂ���҂ǂ��������݂ɕ��݂��s�ׂł���A����𐬌������邽�߂ɂ͑��݂Ɉ��̐M���W���z����Ă��邱�Ƃ��d�v�ł���B

26. ���L�͂Ȋ��������g�݂Ƃ̘A�g���͂���

�@�n�����g����������ɑ�\���������ւ̎Љ�I�S�̍��܂肩��A���R���̕ۑS�ƍĐ��Ɋ֘A�������܂��܂Ȏ��g�݂����{����Ă���B���R�Đ����Ƃ̎��{�ɂ������ẮA�e�n��ɂ����鑽�l�Ȏ��g�݂ƘA�g���邱�Ƃ��K�v�ł���B���̎��g�݂⎖�ƂƂ̘A�g�ɂ������ẮA���R�Đ����Ƃւ̎x�����L���A�{�w�j�ɉ��������g�݂����߂�ƂƂ��ɁA���l�ȉ��l�ς�����̂̊Ԃł̍��ӌ`���ɂƂ߁A���������g�݂��S�̂Ƃ��Ĕ��W����悤�ɓw�߂�ׂ��ł���B

�@�A�g�̑Ώۂɂ͒n���K�͂̊����Ɏ��g�ގ��ƁA�n��̊����Ɏ��g�ގ��ƁA���ۑS�ɑ����Ƃ̊����Ȃǂ��l������B���Ƃ��A�n�����g������Ӑ}�������܂��܂ȐX�Â���̎��g�݂��i�߂��Ă��邪�A�����͕K���������̓y�n�{���̎��R�̍Đ����Ӑ}���Ă��Ȃ��B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�{�w�j�ɉ������������p�����X�Â�������߁A�܂��X�����łȂ����n�␅�ӊ����܂ޑ��l�Ȏ��R���̑n�������߂Ă����K�v������B�܂��o�C�I�}�X�앨�͔̍|�ɂ����ẮA�V���ȐN���������������Ȃ��z�������߂���B�n��Ŏ��g�܂�鎖�Ƃ̗�Ƃ��Ă̓r�I�g�[�v���������邪�A�킪���̐��ӊ��́A���Ƃ��ƐX�Ɨאڂ��Ă���A���ӂ̐����ɂ͐���ƐX�т̗����𗘗p���鐶�������Ȃ��Ȃ����Ƃ��l������K�v������B�܂��A����҂Ɣ_�Ɛ��Y�҂ڂȂ����g�݂Œ��ڂ���Ă���n�Y�n���i�y�n�łƂꂽ�앨�����̓y�n�ŏ���邱�Ɓj��g�y�s��̗��O�Ǝ��H�́A���̓y�n�{���̎��R�Ɛl�Ԃ̎����I�W�̍Đ����߂������g�݂ƍl�����̓_�Œʂ�����̂�����B��ʐ��Y�A��ʏ���Ɉˑ������A���ւ̕��ׂ̑傫�Ȏ������̕�炵�����ߒ������Ƃ́A���R�Đ��ɂȂ�����̂ł���B����ɁA�����ւ̎Љ�I�S�̍L����f���āA���ۑS�ɐϋɓI�Ȋ�Ƃ��������Ă��邽�߁A�n��̎��R�Đ����Ƃɂ������ẮA�Ƃ��ɒn��̒n��Y�Ƃɂ�������ۑS�̎��g�݂ƘA�g���A���݂̔��W���͂����Ă������Ƃ��K�v�ł���B

�@���I���������łȂ��A���l�Ȏ����ɂ���Ďx�����邱�Ƃ��ł���A���R�Đ����Ƃ����傫�ȋK�͂ŁA���i���I�ɐi�߂邱�Ƃ��\�ɂȂ�B���̓_�ł́A���R�Đ����Ƃ̎x�����s���o�ύs�ׂ�A���̐��Ԍn���瓾���鎑�������p�����o�ύs�ׂW�����邱�Ƃ���ł���B���̂悤�Ȏ��g�݂́A���R�Đ����Ƃ̍�����Ղ��������邾���łȂ��A�V���Ȍٗp��n�o���A���R�Đ����Ƃ��x����l�ނ��m�ۂ��A�l�Ǝ��R�̎����I�W�W�����邤���ł��d�v�ł���B